Für seinen Artikel »100 Jahre Bauhaus in Dessau« hat sich Christoph Kühn (AlexOffice) wieder einer bedeutsamen Strömung der Kunstgeschichte gewidmet. Gegründet 1919 in Weimar, war das Bauhaus eine Kunstschule, die ein völlig neues Verständnis moderner Gestaltung lehrte, indem sie Kunst und Handwerk miteinander verband. Auf allen Gebieten der freien und angewandten Architektur, der Kunst und des Designs gilt das Bauhaus heute weltweit als Wegbereiter der Klassischen Moderne.

Im Verlauf seiner Geschichte hatte das Bauhaus immer wieder mit Einschränkungen und Kritik von Seiten der Politik zu kämpfen. Vor 100 Jahren fand die erste politisch motivierte Vertreibung statt. In Weimar schloss die Schule Ende März 1925 ihre Pforten, zog nach Dessau um und nahm dort am 13. Mai 1925 ihren Lehrbetrieb wieder auf. Dieses Jubiläum wird 2025 in zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.

100 Jahre Bauhaus in Dessau

Es war ein Labor der Moderne. Doch in den vierzehn Jahren seines Bestehens, von 1919 bis 1933, wurde das Bauhaus von einer konservativen Politik angefeindet. Zweimal musste die Lehranstalt – die erste Hochschule für Design in Deutschland – bei einem Wechsel der politischen Verhältnisse ihren Standort verlassen: 1925 zog sie von Weimar nach Dessau und 1932 von Dessau nach Berlin. Nach der Machtergreifung durch die NSDAP bestand keine Aussicht auf ein Weiterbestehen in Deutschland. Die Lehre wurde an verschiedenen Bildungseinrichtungen in den USA fortgesetzt.

Der Beginn in Weimar

»Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! Denn es gibt keine „Kunst von Beruf“. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker.«

Mit diesem Aufruf wandte sich der Architekt Walter Gropius im April 1919 an seine Architekten- und Künstlerkollegen. Der Anlass dafür war ein Beschluss der sozialdemokratisch geführten Staatsregierung von Sachsen-Weimar-Eisenach (seit dem 1. Mai 1920 Land Thüringen), die Kunstakademie und die Kunstgewerbeschule zu einer Lehranstalt zu vereinen. Nach dem Vorbild mittelalterlicher Kathedralbauhütten stellte sich Walter Gropius eine Lehrstätte vor, in der sich eine geistig-künstlerische und eine praktisch-handwerkliche Ausbildung verbinden. Seine Grundidee war die gemeinsame Arbeit von Architektur, Handwerk und bildender Kunst an einem visionären Gesamtkunstwerk. Ähnlich wie bei einer Bauhütte traten die Studenten in ein Lehrverhältnis ein und verpflichteten sich zu einer geregelten täglichen Werkstattarbeit. Ihre Gesellen- und Meisterprüfung legten sie vor der Handwerkskammer ab.

Bevor sich die Studierenden für eine dieser Werkstätten entscheiden konnten, machten sie sich in einem Vorkurs mit den Grundlagen der Gestaltung vertraut. Der Schweizer Maler Johannes Itten gliederte den Vorkurs in drei Abschnitte: Natur- und Materialstudien einschließlich Farb- und Formenlehre, die Analyse Alter Meister und Aktstudien.

Nach dem Vorkurs folgte die Ausbildung in Werkstätten: Buchbinderei, Bühnenmalerei, Druckerei, Glasmalerei, Holzbildnerei, Steinbildhauerei, Tischlerei, Töpferei und Weberei. Jeder Werkstatt standen ein Formmeister, der aus der Gestaltung kam, und ein Werkmeister aus der jeweiligen Branche vor. Gropius berief bekannte Künstler wie Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee und Laszlo Moholy-Nagy zu Formmeistern, obwohl die bildende Kunst kein eigenes Unterrichtsfach war.

Die ursprüngliche, wohl doch zu romantische Idee einer gemeinsamen Arbeit aller Gewerke an einem großen Gesamtkunstwerk wurde schon in den ersten Jahren aufgegeben. Bereits 1923 legte die sogenannte Rechenschaftsausstellung ihren Schwerpunkt auf Industriedesign.

Der Umzug nach Dessau

Ab August 1923 erschütterten infolge einer Hyperinflation Unruhen das Land Thüringen. Die Reichswehr besetzte Weimar; die sozialdemokratisch geführte Landesregierung trat im November zurück. Nach den Neuwahlen bildete sich am 12. Februar 1924 die sogenannte Ordnungsbundregierung, eine Koalition aus mehreren rechtsgerichteten Parteien, die von der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) angeführt wurde. Der neue Volksbildungsminister Richard Leutheußer (DVP) machte Walter Gropius umgehend klar, dass er das Bauhaus als Produkt der linken Parteien betrachte und dementsprechend bekämpfen werde. Den Hebel gegen das Bauhaus setzte Leutheußer bei der Thüringischen Rechnungskammer an, die zu dem Ergebnis kam, dass die Schule unrentabel sei. Die Ordnungsbundregierung kündigte daraufhin „vorsorglich“ die Verträge mit den Werkmeistern zum 1. April 1925, während der Landtag auf Antrag der DNVP den Etat halbierte.

Unter diesen Umständen war eine Weiterführung des Bauhauses in Thüringen unmöglich geworden. Die Form- und Werkmeister reagierten zweigleisig; einerseits erklärten sie im November 1924 die Auflösung des Bauhauses zum 1. April 1925, andererseits nahmen sie Verhandlungen mit mehreren Städten zur Übernahme des Bauhauses auf.

Das attraktivste Angebot machte die anhaltinische Stadt Dessau. Deren Bürgermeister Fritz Hesse bot an, dass seine Stadt nicht nur ein neues Schulgebäude und Wohnhäuser für die Meister errichten, sondern Gropius auch den Auftrag zu einer Experimentiersiedlung erteilen werde. Dessau erhielt den Zuschlag. Als offizieller Umzugstag gilt der 1. April 1925; der Unterricht für die 62 Studierenden begann am 13. Mai im seinerzeit leerstehenden Kaufhaus Zeeck, in dem innerhalb von sieben Wochen Werkstätten, Unterrichtsräume und Ateliers eingerichtet worden waren.

[1] Ehemaliges Kaufhaus Zeeck in Dessau, 2024 |

Das neue Bauhausgebäude

Die Unterbringung im Kaufhaus Zeeck war als Provisorium gedacht. Walter Gropius begab sich sogleich an die Planung eines neuen, von der Stadt Dessau zugesagten Werkstatt- und Hochschulgebäudes. Die Grundsteinlegung erfolgte im Juni, und im Oktober des darauffolgenden Jahres konnten alle Werkstätten einziehen. Die feierliche Eröffnung fand am 4. und 5. Dezember 1926 mit über 1500 Gästen statt. Das in Stadtrandlage errichtete Schulgebäude gliederte Gropius in mehrere Flügel, die je nach Funktion – Werkstatt, Atelier, Unterricht und Verwaltung sowie Aula, Bühne und Kantine – unterschiedliche Bauhöhen und Fassadengestaltungen erhielten. Und doch erschien der Gebäudekomplex dem russischen Journalisten Ilja Ehrenburg „ganz aus einem Stück gegossen“ zu sein. Denn das Dach bildet eine verbindende Einheit und es entstanden Schnittpunkte, an denen die einzelnen Baukörper ineinander übergehen.

[2] Bauhausgebäude Dessau, Architekt: Walter Gropius, Südwestansicht, Baustellenfoto, 1926 |

Besonders markant ist der langgestreckte Werkstattflügel, dessen drei mächtige Obergeschosse von durchgehenden Glasvorhangfassaden verhüllt sind, während das Erdgeschoss zurücktritt und im Schatten zu verschwinden scheint. Dadurch entsteht der Eindruck einer Schwerelosigkeit; der Block mit den drei gläsernen Obergeschossen erweckt den Eindruck, als würde er schweben. Die gläserne Ecke des Werkstattflügels, die stützenlos vorspringt, gilt seither als Inbegriff einer guten, alle statischen Notwendigkeiten verleugnenden Bauhausarchitektur.

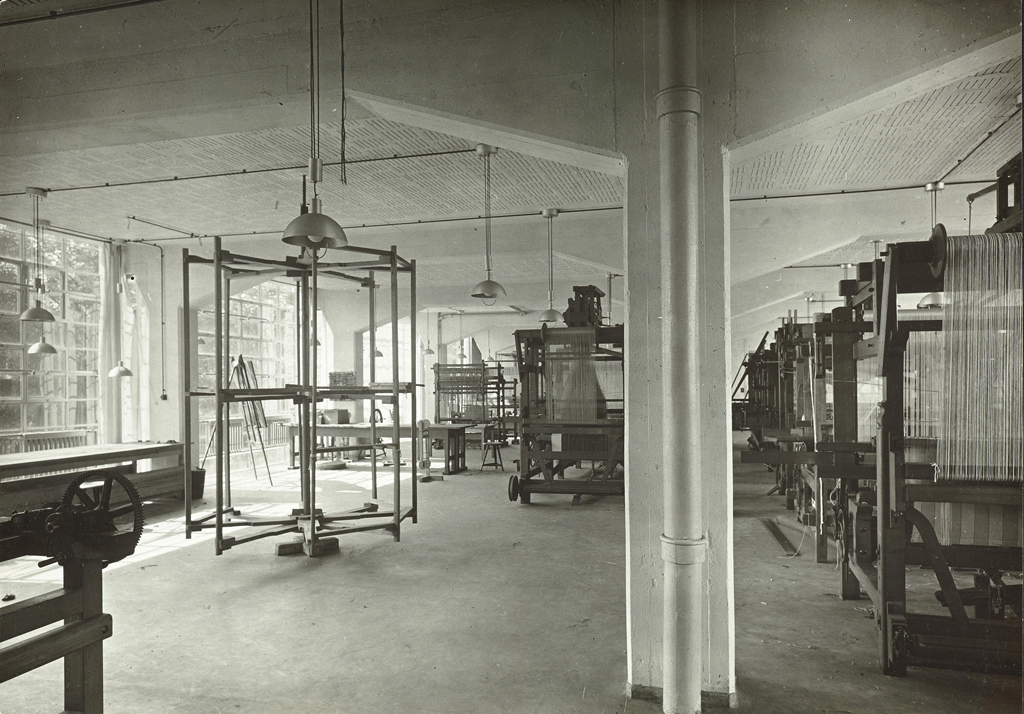

[3] Bauhausgebäude Dessau, Architekt: Walter Gropius, Textilwerkstatt, um 1927 |

Kritiker haben das Bauhausgebäude abschätzig als „Bildungs- und Denkfabrik“ bezeichnet, aber genau das war auch gemeint: Gropius hat den Bau so gestaltet, dass er sowohl als Fabrik, Laboratorium und Schulbau aufgefasst werden kann, als „Bildungs- und Denkfabrik“ mithin.

[4] Bauhausgebäude Dessau (1925-26), Architekt: Walter Gropius, Ansicht von Süd-West, 2017 |

Vom Handwerk zum Industriedesign, von der Werkstatt zur Hochschule

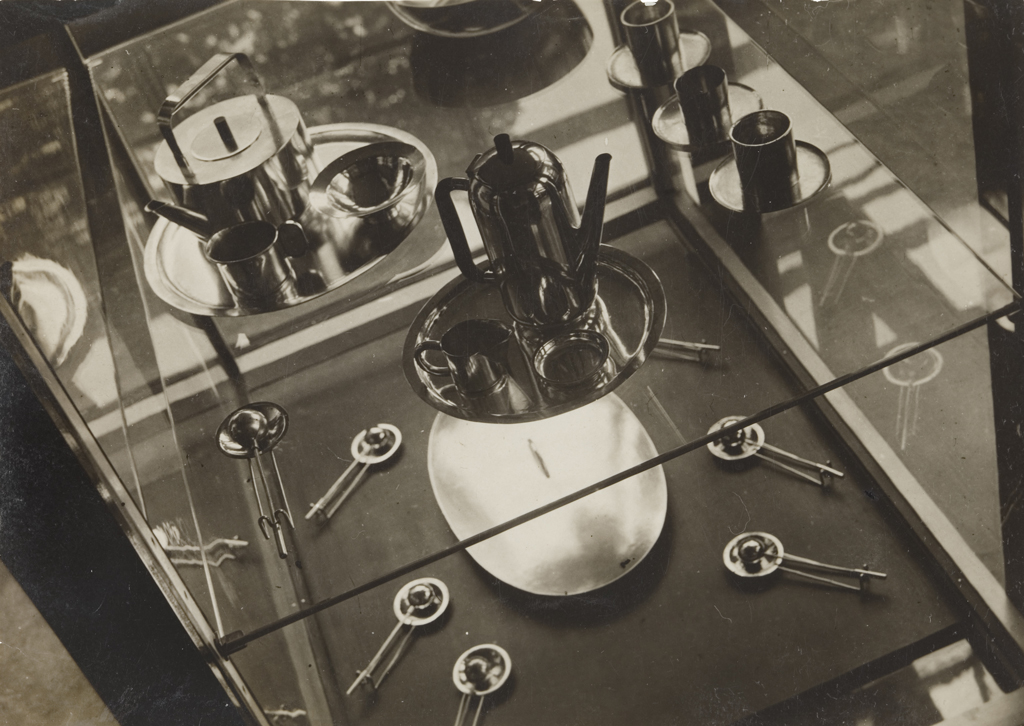

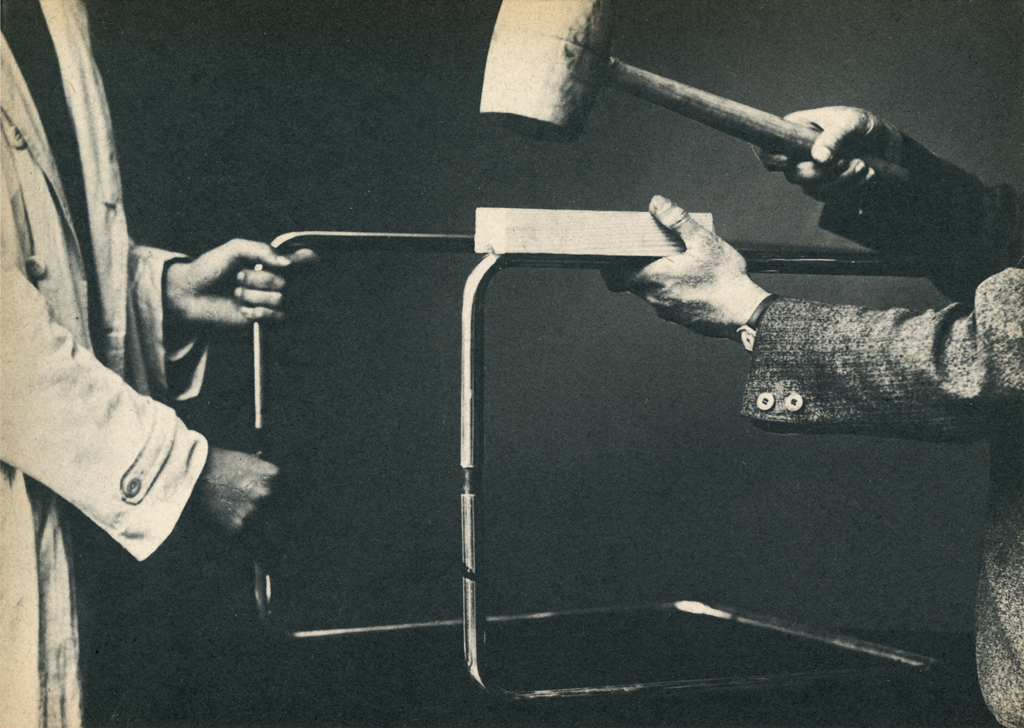

Die Architektur des Dessauer Bauhausgebäudes steht in einer Wechselwirkung mit dem Wandel, den die Lehreinrichtung in jener Zeit genommen hat. Der Prozess von der Herstellung von Handwerkserzeugnissen zum Industriedesign hatte schon in Weimar eingesetzt. Dort waren bereits wichtige Entwürfe entstanden, die heute zu den Klassikern des Industriedesigns gehören, die querschwingende Wiege von Peter Keler, die Bauhauslampe von Wilhelm Wagenfeld oder die Messing-Teekanne von Marianne Brandt. Nach dem Umzug nach Dessau intensivierte das Bauhaus seine Designarbeit für die Industrie. So entwickelte Marcel Breuer in Zusammenarbeit mit der in Dessau ansässigen Junkers Flugzeugwerk AG seine Stahlrohrmöbel, den Clubsessel B 3 (Wassily Chair), die Freischwinger B 32/33, B 55 und B 64 sowie den Kantinenhocker B 9. Marianne Brandt entwarf für die Bogenlampenfabrik Körting & Mathiesen in Leipzig die verbreiteten Kandem-Tischlampen. Mit Breuers Stahlrohrmöbeln und Brandts Deckenleuchten wurde auch das Bauhausgebäude ausgestattet. Typisch für das Bauhausdesign waren die Kriterien praktisch, haltbar, kostengünstig und formschön.

[5] Vitrine mit Produkten der Metallwerkstatt im Bauhaus Dessau, um 1928 |

[6] Stahlrohrmöbel, Blatt aus dem Steckkartenkatalog, mit 33 Einsteckkarten mit Fotoabbildungen von Stahlrohrmöbeln, 1930 |

[13] Der Clubsessel B 3, auch bekannt als Wassily Chair, Entwurf von Marcel Breuer, Bauhaus Dessau, 1925 |

[14] Der Clubsessel B 3 (Wassily Chair) von Marcel Breuer als Mobiliar im Bauhaus Dessau, 2007 |

Als die Werkstätten im Oktober 1926 in das neue Gebäude einzogen, erfolgte die Umbenennung in „Bauhaus – Hochschule für Gestaltung“. Vorausgegangen war die Einführung akademischer Normen – aus den Formmeistern wurden Professoren und aus den Lehrlingen Studenten. Erst 1927 wurde eine Bauabteilung aufgebaut, deren Leitung der Schweizer Architekt Hannes Meyer übernahm. 1928 stieg Meyer als Nachfolger von Gropius zum Bauhausdirektor auf. Er lehrte eine funktionale Architektur, der eine systematische, sozial orientierte Entwurfsarbeit zugrunde lag. Einen hohen Stellenwert erhielt die Erforschung von Bedürfnissen, während die Ästhetik gegenüber der Zweckmäßigkeit in den Hintergrund trat. Bauen war für Meyer ein Ergebnis der Formel „Funktion mal Ökonomie“. Grundlegend für seine Bauentwurfslehre wurde das Schlagwort „Volksbedarf statt Luxusbedarf“.

[7] Bauhaus-Bühne, Pantomime „Treppenwitz“ von Oskar Schlemmer auf dem Dach des Ateliergebäudes, 1927 |

Das Ende in Berlin

Die Geschichte sollte sich wiederholen. Der aus der Genossenschaftsbewegung kommende Direktor Hannes Meyer wurde 1930 in der angespannten Situation der Weltwirtschaftskrise zur Kündigung genötigt. Im darauffolgenden Jahr zog die NSDAP als stärkste Partei in den Dessauer Gemeinderat ein. Dort setzte sie im August 1932 die Schließung des Bauhauses durch.

Der neue Direktor Ludwig Mies van der Rohe versuchte, das Bauhaus in Berlin als privates, durch Lizenzeinnahmen finanziertes Institut fortzuführen. Doch nach der Machtergreifung durch die NSDAP wurde die Situation ausweglos; die Geheime Staatspolizei durchsuchte die Schule und ließ sie versiegeln. Am 19. Juli 1933 beschloss das Bauhaus seine Selbstauflösung.

Einige der wichtigsten Bauhäusler – Anni und Josef Albers, Marcel Breuer, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Laszlo Moholy-Nagy – gingen in die USA, um die Arbeit fortzusetzen. Sie begründeten den „International Style“, der zum wichtigsten Architekturstil des Westens in der Nachkriegszeit werden sollte.

An die Substanz. Bauhaus Dessau 100

Am 4. September 2025 eröffnet die Stiftung Bauhaus Dessau ein Gedenkjahr, mit dem an den politisch erzwungenen Umzug der Lehranstalt und an die Errichtung des Dessauer Werkstatt- und Hochschulgebäudes vor 100 Jahren erinnert wird. Zusammen mit zahlreichen Partnern hat die Stiftung ein umfangreiches Programm zusammengestellt, welches aus Ausstellungen, künstlerischen Aktionen, Konferenzen, Schulprojekten, Theateraufführungen, Filmabenden und Festen besteht.

Im Oktober 2024 hatte die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt unter der Überschrift „Irrweg der Moderne“ den Antrag gestellt, die Landesregierung möge für das bevorstehende „Doppeljubiläum […] eine einseitige Glorifizierung des Bauhaus-Erbes“ ablehnen. Der Antrag ging sichtlich am Thema vorbei und diente offenbar dazu, den Raum für künftige Provokationen auszuloten. Die politisch motivierte Vertreibung der Bildungseinrichtung vor 100 Jahren erfordert durchaus ein Gedenken, doch dieses Gedenken eignet sich nicht zur Rechtfertigung rechtskonservativer Politik der damaligen Zeit. Auch von einer „einseitigen Glorifizierung des Bauhaus-Erbes“ kann keine Rede sein. Schon die Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Gründung 2019 standen unter der Leitidee, das Bauhaus zu entmythisieren und historisch einzuordnen.

Jenseits aller Glorifizierung trägt das Gedenken 2025/2026 dem Anliegen eines ökonomisch und ökologisch verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen Rechnung. Unter dem Leitthema „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ stehen Materialien der Moderne im Fokus, für die sich nicht zuletzt das Bauhaus eingesetzt hat.

[8] Ziegel, Makroaufnahme, 2024 |

[9] Glaskeramik, Ocean Blue gefärbt, Makroaufnahme, 2024 |

[10] Myzelien, Makroaufnahme, 2024 |

[11] Betonstein, Makroaufnahme, 2024 |

Ein erster Programmhöhepunkt ist das traditionelle, jährlich begangene Bauhausfest, mit dem vom 4. bis zum 7. September 2025 das Gedenkjahr eröffnet wird. Ein zweites herausragendes Ereignis wird die große dreiteilige Ausstellung „Glas | Metall | Beton“ sein, mit der im Bauhausgebäude die materiellen, wirtschaftlichen und technologischen Grundlagen der Bauhausarchitektur und der Werkstattproduktion erkundet werden. Im ehemaligen Kaufhaus Zeeck fragt die Ausstellung „Algen | Schutt | CO2“ nach den Möglichkeiten heutiger Gestaltung und plädiert dafür, Rohstoffe und Materialien, Praxis und Wissen, Abbau, Anwendung und Verbrauch sowie Nutzer und Akteure in einem umfassenden Zusammenhang aller Kreisläufe und Faktoren zu sehen. Zum Abschluss des Veranstaltungsreigens widmet sich die Ausstellung „Projektionen | Versprechen | Echo“ dem Hochschulgebäude selbst.

[12] Illuminierter Werkstattflügel, Bauhausgebäude Dessau, 2021Z |

Programmübersicht

- 4.9. – 7.9.2025 Eröffnung / Festival

An die Substanz. Bauhaus Dessau 100

Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau - 26.9.2025 > fortlaufend Rundgang

Unsichtbares Bauhaus Dessau

Stadtraum Dessau - 22.10. – 12.11.2025 Avantgardefilme

Nitro | Silber | Licht

Bauhaus Museum Dessau, Programmkino - 4.12.2025 – 31.1.2027 Ausstellung

Bakelit | Glasur | Farbe

Bauhaus Museum Dessau - 29.1. – 31.1.2026 Konferenz

Diskurs | Risse | Narrativ

Bauhausgebäude - 12.2. – 12.7.2026 Ausstellung

Soda | Linsen | Fluff

Bauhaus Museum Dessau - 28.3.2026 – 10.1.2027

Glas | Beton | Metall

Bauhausgebäude - 28.3.2026 – 27.9.2026 Ausstellung

Algen | Schutt | CO2

Ehemaliges Kaufhaus Zeeck - 28.3.2026 – 27.9.2026 Ausstellung

Ziegel | Shed | Strom

Historisches Arbeitsamt - 28.3.2026 – 28.2.2027 Ausstellung

Blech | Membran | Bullauge

Stahlhaus - 28.3.2026 – 28.2.2027 Ausstellung

Lamellen | Pfette | Knoten

Junkers-Lamellenhalle - 4. – 6.9.2026 Bauhausfest 2026

Salto | Takt | Form

Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum - 4.12.2026 – 29.3.2027 Ausstellung

Gong | Schlag | Pfiff

Bauhaus Museum Dessau - 4.12.2026 – 29.3.2027 Ausstellung

Projektionen | Versprechen | Echo

Bauhaus Museum Dessau

Das gesamte Programm mit Projektbeschreibungen sowie allen Anfangs- und Öffnungszeiten kann auf den Internetseiten der Stiftung Bauhaus Dessau unter bauhaus-dessau.de/an-die-substanz eingesehen werden.

Kontakt und weitere Informationen

Stiftung Bauhaus Dessau

Gropiusallee 38

06846 Dessau

service@bauhaus-dessau.de

T + 49 340 6508 – 250

F + 49 340 6508 – 226

Bildquellen

Herzlichen Dank an Domenik Pasemann (Stiftung Bauhaus Dessau) für das umfangreiche Pressekit „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“, aus dem die meisten – [1] bis [12] – der hier abgebildeten Fotos stammen:

[1] Ehemaliges Kaufhaus Zeeck in Dessau, 2024 | © Foto: Martin Grabner

[2] Bauhausgebäude Dessau, Architekt: Walter Gropius, Südwestansicht, Baustellenfoto, 1926 | © Stiftung Bauhaus Dessau (I 14409 F) | © (Lucia Moholy (geb. Schulz)) VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | Image by Google

[3] Bauhausgebäude Dessau, Architekt: Walter Gropius, Textilwerkstatt, um 1927 | © Stiftung Bauhaus Dessau (I 46172/1-2), Foto: Erich Consemüller | Klassik Stiftung Weimar, Bauhaus-Museum (Dauerleihgabe aus Privatbesitz) | © (Erich Consemüller) Stephan Consemüller | © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | © (Marianne Brandt (geb. Liebe)) VG Bild-Kunst, Bonn 2024

[4] Bauhausgebäude Dessau (1925-26), Architekt: Walter Gropius, Ansicht von Süd-West, 2017 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

[5] Vitrine mit Produkten der Metallwerkstatt im Bauhaus Dessau, um 1928 | © Stiftung Bauhaus Dessau (I 36913) | Foto: Rolf Sklarek | Miteigentümer: Bundesrepublik Deutschland. Erworben mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland, der Kulturstiftung der Länder, des Landes Sachsen-Anhalt und von Lotto Sachsen-Anhalt. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. | © (Brandt, Marianne (geb. Liebe)) VG Bild-Kunst, Bonn 2024 | © (Wilhelm Wagenfeld) VG Bild-Kunst, Bonn 2024

[6] Stahlrohrmöbel, Blatt aus dem Steckkartenkatalog, mit 33 Einsteckkarten mit Fotoabbildungen von Stahlrohrmöbeln, 1930 | © Thonet

[7] Bauhaus-Bühne, Pantomime „Treppenwitz“ von Oskar Schlemmer auf dem Dach des Ateliergebäudes, 1927 | © Stiftung Bauhaus Dessau (I 14306 F), Foto: Erich Consemüller | © (Erich Consemüller) Stephan Consemüller | © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2024

[8] Ziegel, Makroaufnahme, 2024 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

[9] Glaskeramik, Ocean Blue gefärbt, Makroaufnahme, 2024 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

[10] Myzelien, Makroaufnahme, 2024 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

[11] Betonstein, Makroaufnahme, 2024 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

[12] Illuminierter Werkstattflügel, Bauhausgebäude Dessau, 2021 | © Stiftung Bauhaus Dessau | Foto: Thomas Meyer | OSTKREUZ

Weitere Bildquellen:

[13] Der Clubsessel B3, auch bekannt als Wassily Chair, Entwurf von Marcel Breuer, Bauhaus Dessau, 1925 (ausgestellt im Museum Bauhaus in Weimar) | Der Stahlrohrstuhl wurde zum Designklassiker, der heute noch hergestellt wird. | Foto : Barbara Minnich, 2018

[14] Der Clubsessel B 3 (Wassily Chair) von Marcel Breuer als Mobiliar im Bauhaus Dessau | Foto von Lorkan (2007) via Wikimedia Commons (originally posted to Flickr as Bauhaus, CC BY 2.0)

Literatur

- Art. Bauhaus, Staatliches. In: Lexikon der Kunst. Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie, begründet von Gerhard Strauss, hrsg. von Harald Olbrich. Leipzig 2004 (Nachdruck der 2. Aufl. 1987), Bd. I: A-Cim, S. 435-438

- Margret Kentgens-Craig (Hrsg.): Das Bauhausgebäude in Dessau 1926-1999. Basel-Berlin-Boston 1998

- Winfried Nerdinger: Das Bauhaus. Werkstatt der Moderne. München, 4. durchgesehene Aufl. 2023

Internet

- Stiftung Bauhaus Dessau

- An die Substanz. Bauhaus Dessau 100 – Stiftung Bauhaus Dessau

- Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau – Deutsche UNESCO-Kommission

- Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau – UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V.

- Bauhaus – Wikipedia

- Bauhausgebäude Dessau – Wikipedia

- Das Bauhaus – 100 Jahre Designrevolution | Karambolage | ARTE

- Das Bauhaus | Moderne Kunst – verstehen!

Ein Beitrag von Christoph Kühn

Auch du kannst deinen Text, deine Erfahrung, dein Gedicht oder auch deinen Podcast bei uns einreichen. Unter Kontakt findest du unsere Ansprechpartner. Schick uns dein Werk und wir veröffentlichen es.