Mit dem Roman „Früchte des Zorns“ des US-amerikanischen Nobelpreisträgers John Steinbeck startet unser Kollege J. T. (AlexOffice) eine neue Xblog-Reihe über Klassiker der Weltliteratur, die er »Literary ClassiX« nennt.

Lest in Folge 1 das erste Kapitel aus dem preisgekrönten sozialkritischen und naturalistischen Werk „Früchte des Zorns“, und erfahrt darüber hinaus einiges Wissenswerte über seinen Inhalt und seinen Autor.

Literary ClassiX | 1 | John Steinbeck: „Früchte des Zorns“

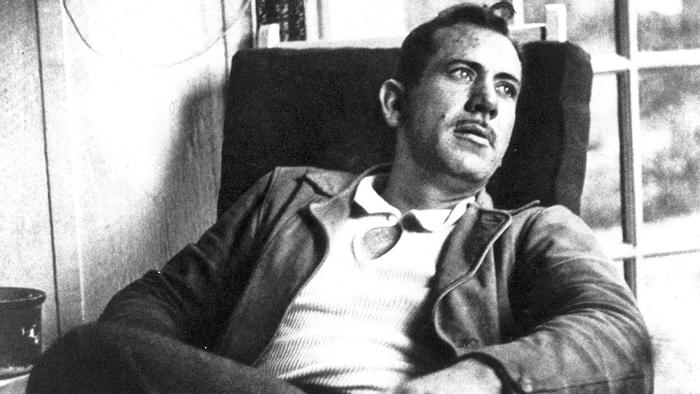

John Steinbeck im Jahr 1939 | Gemeinfrei | Wikimedia Commons

„Früchte des Zorns“

Roman | englischer Originaltitel: „The Grapes of Wrath“ |

1939 veröffentlicht | 1940 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet

von John Steinbeck

* 27. Februar 1902 † 20. Dezember 1968

„Ich glaube, dass der Mensch ein Doppelwesen ist: ein Herdentier und ein Individuum. Und es scheint mir, dass er das zweite nicht sein kann, ehe er nicht das erste abgestreift hat.“

John Steinbeck

Auszug (Kapitel 1) aus dem Roman „Früchte des Zorns“:

„Über das rote Land und einen Teil des grauen Landes von Oklahoma fiel sanft der letzte Regen; aber er drang nicht in die rissige Erde ein. Die Pflüge kreuzten wieder und immer wieder die kleinen Furchen der Bäche. Der letzte Regen ließ das Korn und das Unkraut und das Gras am Rande der Straßen rasch wachsen, und bald begannen das graue Land und das dunkelrote Land unter einer grünen Decke zu verschwinden. Am Ende des Monats Mai wurde der Himmel bleich, und die Wolken, die in dichten Ballen den ganzen Frühling über herabgehangen hatten, lösten sich auf. Die Sonne brannte hernieder auf das wachsende Korn, Tag für Tag, bis die grünen Speere an den Rändern braune Streifen bekamen. Wolken tauchten auf und verschwanden wieder, und nach einer Weile kamen sie überhaupt nicht mehr. Das Unkraut wurde dunkelgrün, um sich zu schützen, aber es wucherte nicht mehr. Die Erde setzte eine Kruste an, eine dünne, harte Kruste, und wie der Himmel bleich wurde, so wurde auch die Erde bleich — blassrot das rote Land und weiß das graue Land.

In den Wasserrinnen trocknete die Erde zu Staub, zu trockenen kleinen Strömen. Goffer und Ameisenlöwen setzten kleine Lawinen in Bewegung. Und da die stechende Sonne Tag für Tag herniederbrannte, blieb das Korn nicht mehr steif und aufrecht. Erst beugte es sich nur ein wenig, und dann, als auch die starken Mittelrippen ihre Kraft verloren, neigten sich die Blätter ganz nach unten.

Dann kam der Juni, und die Sonne schien nun noch brennender. Die braunen Streifen an den Getreideblättern verbreiterten sich bis zu den Mittelrippen. Das Unkraut wurde welk und trocknete ein. Die Luft war dünn und der Himmel noch bleicher, und mit jedem Tag bleichte auch die Erde mehr.

Auf den Straßen, wo die Gespanne entlangzogen, wo die Räder den Boden zermahlten und die Hufe der Pferde den Boden zertraten, brach die Schmutzkruste, und Staub bildete sich. Jedes sich bewegende Ding hob den Staub in die Luft: bei einem Menschen hob er sich bis zu den Hüften, bei einem Wagen bis über die Plane, und ein Auto wirbelte eine mächtige Wolke hinter sich auf. Es dauerte lange, bis der Staub sich wieder gelegt hatte.

Als der Juni zur Hälfte vorüber war, kamen von Texas und dem Golf her Wolken, hohe, schwere Wolken, Regenköpfe. Die Männer auf den Feldern blickten zu den Wolken auf und schnüffelten und hielten angefeuchtete Finger hoch, um zu spüren, woher der Wind kam. Und die Pferde waren unruhig, solange die Wolken am Himmel standen. Die Regenköpfe ließen ein paar Spritzer fallen und zogen eilends weiter in ein anderes Land. Hinter ihnen war der Himmel wieder bleich, und die Sonne stach. Im Staub, dort, wo die Tropfen niedergefallen waren, hatten sich kleine Krater gebildet, und die Getreidehalme hatten hier und da saubere Stellen — das war alles.

Ein sanfter Wind folgte den Regenwolken und trieb sie nach Westen; ein Wind, der leise durch das trockene Korn strich. Ein Tag verging, und der Wind wurde, gleichmäßig und ohne Stoßböen, immer stärker. Der Staub flog von den Straßen auf und breitete sich aus und fiel auf das Unkraut am Rande der Felder. Dann wurde der Wind noch stärker und heftiger und griff auch die Regenkruste in den Kornfeldern an. Nach und nach verdunkelte sich der Himmel vom Staub, und der Wind strich über die Erde, lockerte den Staub und trug ihn davon. Der Wind wurde stärker. Die Regenkruste brach, und der Staub erhob sich über die Kornfelder und flog gleich trägem Rauch in grauen Schleiern in die Luft. Das Korn schlug den Wind und machte ein trockenes, raschelndes Geräusch. Der feinste Staub senkte sich nicht wieder auf die Erde herab, sondern verschwand im dunkelnden Himmel.

Der Wind wurde stärker, fegte unter die Steine, trug Stroh und alte Blätter, ja selbst kleine Klumpen davon und zeichnete seinen Weg ab, wenn er über die Felder strich. Die Luft und der Himmel verdunkelten sich, die Sonne schien rötlich hindurch, und es war ein empfindliches Stechen in der Luft. In der Nacht jagte der Wind noch heftiger über das Land, grub geschickt an den Wurzeln der Getreidehalme, und die Getreidehalme wehrten sich gegen den Wind mit ihren welken Blättern, bis die Wurzeln frei waren. Da legten die Halme sich seitwärts zur Erde, und ihre Spitzen deuteten in die Richtung des Windes.

Es kam die Dämmerung, aber es kam kein Tag. Am grauen Himmel erschien eine rote Sonne, eine verschwommene rote Scheibe, die wenig Licht gab, und als der Tag vorrückte, wurde aus der Dämmerung wieder Dunkelheit, und der Wind heulte über das gefallene Korn hinweg.

Die Männer und Frauen drängten sich in ihre Häuser, und wenn sie hinausgingen, banden sie sich Taschentücher um die Nasen und trugen Brillen, um ihre Augen zu schützen.

Als die Nacht wiederkam, war es schwarze Nacht; denn die Sterne konnten den Staub nicht durchdringen, und die Lichter in den Fenstern breiteten ihren Schein nicht über den eigenen Hof hinaus. Jetzt war der Staub gleichmäßig mit der Luft vermischt. Die Häuser wurden dicht verschlossen und Tücher um die Fenster und Türen gelegt, aber der Staub drang doch herein, so dünn, dass er gar nicht zu sehen war, und er legte sich wie Pollen auf die Teller, auf die Tische und Stühle. Die Leute wischten ihn sich von den Schultern. Kleine Wälle von Staub lagen auf den Türschwellen.

In der Mitte jener Nacht trieb der Wind weiter und ließ das Land in Frieden. Die staubgefüllte Luft dämpfte alle Laute, noch mehr, als Nebel es tut. Die Menschen, die in ihren Betten lagen, hörten, dass der Wind schwieg. Sie erwachten davon. Sie waren ganz ruhig und lauschten in die Stille hinein. Dann krähten die Hähne, und das Krähen klang gedämpft, und die Leute wälzten sich in ihren Betten und wünschten den Morgen herbei. Sie wussten, es würde lange dauern, bis der Staub sich aus der Luft wieder herabgesenkt hatte. Am Morgen hing der Staub dicht wie Nebel über der Erde, und die Sonne war rot wie frisches, reifes Blut. Den ganzen Tag lang rieselte der Staub vom Himmel, und auch am nächsten Tag noch rieselte er herab. Eine gleichmäßige Decke breitete sich über die Erde. Der Staub legte sich auf das Korn, auf die Spitzen der Zaunpfähle, auf die Drähte und auf die Dächer, auf das Unkraut und auf die Bäume.

Die Männer kamen aus ihren Häusern und rochen die heiße, stechende Luft und bedeckten schützend ihre Nasen. Und die Kinder kamen aus den Häusern, aber sie rannten nicht und schrien nicht, wie sie es nach einem Regen getan hätten. Die Männer standen an ihren Zäunen und blickten auf das verdorbene Korn, das jetzt rasch vertrocknete und unter der Staubschicht nur noch ganz wenig Grün sehen ließ. Die Männer schwiegen und bewegten sich nicht viel. Und die Frauen kamen aus den Häusern und stellten sich neben ihre Männer und versuchten zu spüren, ob diesmal die Männer zusammenbrechen würden. Die Frauen forschten heimlich in den Gesichtern der Männer, denn das Korn mochte verderben, solange noch etwas anderes blieb. Die Kinder standen daneben und zeichneten mit ihren nackten Zehen Figuren in den Staub und versuchten mit tastenden Sinnen zu ergründen, ob die Männer und Frauen zusammenbrechen würden. Die Kinder blinzelten auf zu den Gesichtern der Männer und Frauen und zeichneten mit ihren Zehen bedächtig Linien in den Staub. Die Pferde kamen zu den Wassertrögen und schnaubten, um den Staub vom Wasser zu vertreiben. Nach einer Weile wich der Ausdruck trunkener Bestürzung aus den Gesichtern der Männer, und sie wurden hart und zornig und entschlossen. Da wussten die Frauen, dass sie gerettet waren und dass kein Zusammenbruch kommen würde. Dann fragten sie: Was tun wir nun? Und die Männer antworteten: Ich weiß nicht. Aber es war alles gut. Die Frauen wussten, dass alles gut war, und die Kinder wussten, dass alles gut war. In ihrem tiefsten Innern wussten die Frauen und Kinder, dass ein Unglück nicht zu schwer zu ertragen war, wenn ihre Männer unversehrt blieben. Die Frauen gingen in die Häuser an ihre Arbeit, und die Kinder begannen zu spielen — noch zaghaft zuerst. Während der Tag vorrückte, verlor die Sonne allmählich ihr Rot. Sie brannte hernieder auf das staubbedeckte Land. Die Männer saßen auf den Türschwellen ihrer Häuser, und ihre Hände spielten mit Stöcken und Steinchen. Die Männer saßen still — nachdenkend und überlegend.“

Anm. d. Red.: Wer hier weiterlesen möchte, kann sich das Buch (John Steinbeck: Früchte des Zorns | Roman | Deutsch von Klaus Lambrecht | Deutscher Taschenbuch Verlag) über diesen Link kostenlos als PDF herunterladen: Früchte des Zorns | EPDF.PUB

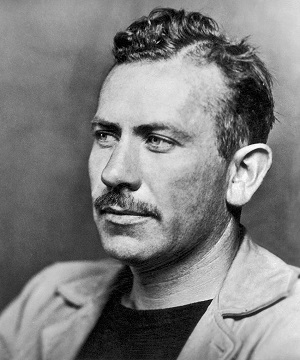

John Steinbeck

Der Kalifornier mit deutsch-irischen Wurzeln John Steinbeck (geboren am 27. Februar 1902 in Salinas) war ein wahrer Pionier in der US-Literaturlandschaft des 20. Jahrhunderts. Er vermengte Realismus und Phantastik mit Scharfsinn, hatte von Anbeginn seinen ganz eigenen, weitgehend kompromisslosen Stil und war auch Vorreiter unkonventionellerer Literatur. Man darf hier zu Recht an Größen der Beat Generation wie Jack Kerouac oder Allen Ginsberg denken. Seine Erzählungen, die frühen wie die späten, sind bereits faszinierend und gewichtig wie auch unverkennbar aus Steinbecks Feder. Doch freilich sind jene (so zum Beispiel „Die Straße der Ölsardinen“, „Der Mond ging unter“) nicht so komplex, vielfarbig, voller feinst gezeichneter Charaktere (die bei Steinbeck stets tragische sind) wie seine Romane (nicht zuletzt sein Opus Magnum „Jenseits von Eden“).

Vor seiner schriftstellerischen Laufbahn verdingte sich Steinbeck als Gelegenheitsarbeiter auf Baustellen, Zuckerrohrplantagen, als Schiffsjunge und zuletzt als Maurer im New Yorker Madison Square Garden. New York wurde später bis zu seinem Tode (am 20. Dezember 1968) seine Wahlheimat.

Er war auch Student an der Stanford University, brach das Studium jedoch ab. Später legte er sich fiktive Biografien zurecht. Steinbeck sagte einmal wirklich und wahrhaftig: „Die Biographie eines Menschen muss ihrer Natur nach zur Hälfte Produkt der Phantasie sein.“

Steinbecks erste literarische Veröffentlichungen „Cup of Gold“ (dt.: „Eine Hand voll Gold“) und „The Pastures of Heaven“ (dt.: „Das Tal des Himmels“) blieben finanziell erfolglos und wurden zum großen Teil von den Kritikern verrissen.

Über seinen ersten großen Erfolgsroman „Früchte des Zorns“ sagte Steinbeck: „Ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, so wie Leben gelebt wird und nicht wie Bücher geschrieben werden.“

Sein erster literarischer Durchbruch war die Erzählung „Tortilla Flat“. Diese beinhaltet bereits die charakteristischen Züge (insbesondere die lebensechten Dialoge) späterer komplexerer Werke wie „Früchte des Zorns“ und „Jenseits von Eden“. ‚Tortilla Flat‘ bezeichnet einen Landstrich im kalifornischen Monterey County, einer Halbinsel. Ein Schelmenroman in 17 Kapiteln. Dass ausgerechnet dieser Text seinen Durchbruch bedeutete, obwohl Steinbeck ihn doch bloß zur Entspannung geschrieben hatte, wie er später einmal sagte, verwunderte ganz besonders ihn selbst.

Steinbeck schloss sich einem Treck von Wanderarbeitern an, als er für seine Novelle „Of Mice and Men“ (dt.: „Von Mäusen und Menschen“) seinen ersten Preis erhielt. Diese Begebenheit wurde zur Prämisse seines großen internationalen Erfolgs mit „Früchte des Zorns“, einem der Form nach naturalistischen Roman, dem neben Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“ erfolgreichsten Werk der 1930er. Steinbeck bekam dafür 1940 (im Folgejahr nach Erscheinen) den Pulitzerpreis.

Der Titel war dem patriotischen Lied der Amerikaner „Battle Hymn of the Republic“ („Die Schlachthymne der Republik“) entliehen, in dem es heißt: „Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord: He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored…” (dt.: „Mein Auge sah die Ankunft unseres Herrn in ihrem Ruhm. Er stampfet aus die Kelter, wo des Zornes Früchte ruhn…“), der wiederum aus einem Vers der Offenbarung des Johannes stammt, in welchem geschrieben steht: „Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Reben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zorns Gottes.“

Der Roman handelt von der großen Dürreperiode in den 1930ern. Tausende von Farmern mussten ihren Grund und Boden verlassen, und die meisten siedelten um nach Kalifornien, das „Gelobte Land“.

Die Joads aus diesem Familienepos sind eine aus drei Generationen bestehende Farmer-Familie aus Oklahoma (auch „Okies“ genannt), und Tom Joads ist der Hauptprotagonist.

Fun Fact: Bruce Springsteen widmete dem „Titelhelden“ im Jahr 1995 ein ganzes Album unter dem Titel „The Ghost of Tom Joad“. Im Titelsong nimmt er das Grundgefühl/ die Vibes der Geschichte auf. Springsteen würdigt in seinen Songs im Grunde ebenso aufrichtig und sensibel die Geschichten von Antihelden bzw. einfachen Menschen am Abgrund der US-Gesellschaft.

John Steinbeck belässt die Sprache seiner Romanfiguren in ihrem ursprünglichen Slang, wie man es vor ihm bei Mark Twain, zu seiner Zeit bei George Ade und später beispielsweise bei Kerouac oder David Foster Wallace, doch allen voran wohl bei Elmore Leonard, durchweg so kongenial umgesetzt findet.

„Früchte des Zorns“ ist in drei Hauptteile gegliedert:

Im ersten Teil begleiten wir den Aufbruch der „Okies“ aus dem Dust Bowl (dem unfruchtbaren Land hier im heimischen Oklahoma) über zweitausend Meilen ins goldene California. Eindringliche Landschaftsbeschreibungen (verödete Häuser, verödete Felder…) gehen dem Auftritt des Personals voraus. Die Familie Joad wird von Anbeginn an nicht idealisiert, sondern als bodenständige Truppe, die im Guten wie im Bösen zusammenhält, beschrieben. Die Mutter ist hier das eiserne Bindeglied, die alle beharrlich beisammenhält.

Im zweiten Teil schließt sich dem Flüchtlingstreck ein Wanderprediger namens Casy an. Das Sterben der Ältesten im rumpelnden Laster beginnt. Steinbecks Lehre hier: Der Preis jeden Neubeginns ist stets ein Verlust. Die Höhen dieses Kolossalwerks liegen in diesem zentralen Teil der Geschichte, in der Zähigkeit dieser Reise der Entbehrungen und harten Prüfungen.

Im dritten Teil dann die Neugründung einer Existenz im keineswegs gastfreundlichen Golden State. Die Joads werden dort als Eindringlinge empfunden und entsprechend behandelt. Dies mündet in Hass und Gewalt, und der Wanderprediger fällt dieser Entwicklung zum Opfer. Tom rächt ihn und ergreift die Flucht. Durch all diese Szenen zieht sich die Tragik des Scheiterns, des Verlusts. Das Ungleichgewicht zwischen dieser und dem unbedingten Lebenswillen/ Zukunftsglauben bestimmt die eigentliche Dramaturgie dieses Werks.

In der Schlussszene bringt die Tochter der Joads ein totes Kind zur Welt, gibt einem dem Hungertod nahen alten Fremden ihre Muttermilch. Eine Szene, die quasi symbolisch für diesen Bildungsroman steht: Die Joads treten aus der Haft ihres Sippendenkens hinaus und zeigen Sinn für Gemeinwohl…

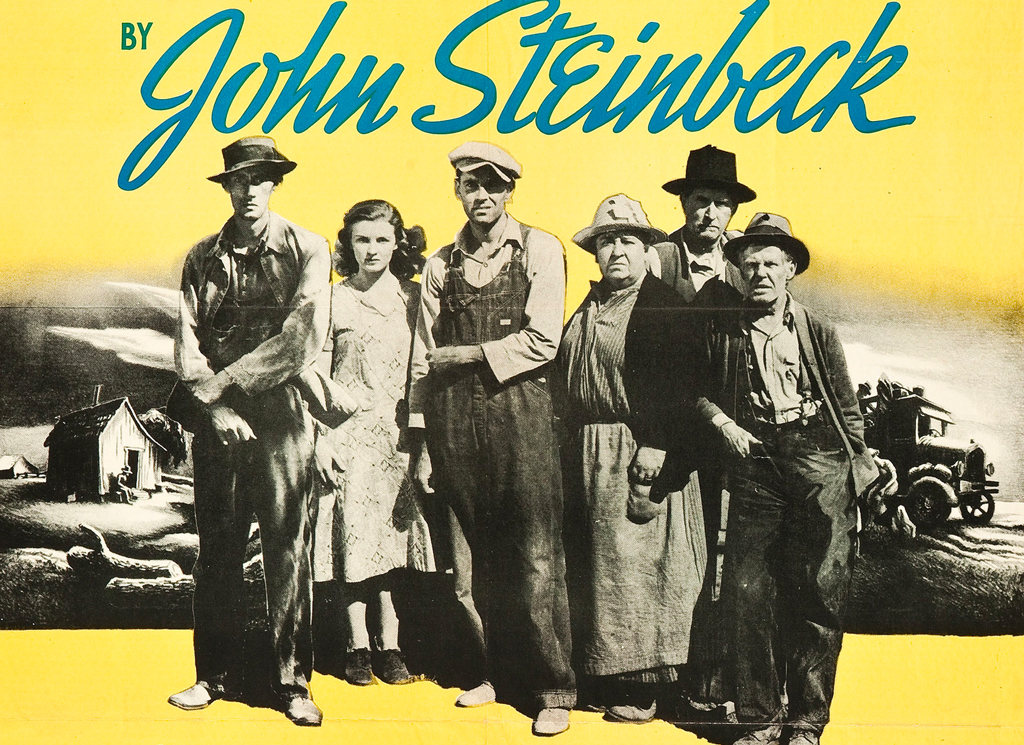

Ausschnitt des Plakats der gleichnamigen Verfilmung (1940) von „Früchte des Zorns“ | Copyright by Twentieth Century-Fox-Film Corp. MCMXXXX | Gemeinfrei | Wikimedia Commons

Steinbeck fügte zu seinen dreißig Kapiteln noch siebzehn Zwischenkapitel ein, welchen die Funktion der näheren Betrachtung zukommt, und doch bleiben diese mit der Romanhandlung verwoben. Eine Technik, die Steinbeck hier erstmals anwandte.

Die Arbeit an diesem über 540 Seiten starken Werk hatte Steinbeck so massiv erschöpft, dass sein Arzt ihm für einige Wochen Schreibverbot verordnete und er sich zur Erholung entschloss, mit dem Meeresbiologen Ed Ricketts eine Schiffsreise in den Golf von Kalifornien zu unternehmen.

Der starke Hang zum Naturalismus liegt womöglich in Steinbecks ausgeprägtem Interesse an den Naturwissenschaften begründet, welches in seinem Reisetagebuch unter dem Titel „Logbuch des Lebens“ (Orig.: „The Log from the Sea of Cortez“, 1940) festgehalten ist. Er unternahm eine Expedition mit dem Meeresbiologen Ed Rickett an die Küste Nordmexikos, um die dortige Flora und Fauna zu untersuchen. Im Jahr 1942 schrieb er „Bombs Away“, einen Bericht über die Ausbildung zum Kampfflieger bei der Army Air Force. Die Tantiemen der Verfilmung stellte er der „Air Forces Aid Society“ zur Verfügung.

Nach „Früchte des Zorns“ erschienen bis zu Steinbecks Tod nicht wenige weitere Publikationen. Nach „East of Eden“ (1952) kam es jedoch zu keinem annähernd vergleichbaren epischen Werk. Zuletzt schrieb er eine Nacherzählung der König-Artus-Sage („The Acts of King Arthur and His Noble Knights“, dt.: „König Artus und die Heldentaten der Ritter seiner Tafelrunde“), welche ihn schon ihn frühen Jahren tief beeindruckte und mit der er sich zeitlebens sehr intensiv auseinandersetzte, sogar Reisen zu den Originalschauplätzen unternahm.

Zu seinem großartigen Erfolg mit „Früchte des Zorns“ sagte Steinbeck einmal ernüchternd, Popularität habe bisher noch jeden ruiniert, den er kenne.

John Steinbecks gesamtes literarisches Schaffen bleibt ein zeitloses Mahnmal dank seiner lebhaft gezeichneten Figuren und der nach wie vor (und wohl auf ewig) aktuellen Themen und seiner unverkennbaren Poesie eine zeitlose, lohnende und ganz besonders einnehmende Lektüre für alle (m,w,d) …;

Ein Beitrag von J. T.

Zwei Grafiken von J. T. (AlexOffice) als Einstimmung auf seine Xblog-Reihe »Literary ClassiX«

Quellen und weiterführende Links:

• John Steinbeck – Wikipedia

• Früchte des Zorns – Wikipedia

Bildquellen:

• Titelbild: Screenshot aus der gleichnamigen Verfilmung des Romans „Früchte des Zorns“ von John Steinbeck | Regie: John Ford | abgebildete Darsteller*innen: Dorris Bowdon, Jane Darwell und Henry Fonda

• John Steinbeck im Jahr 1939 | Gemeinfrei | Wikimedia Commons

• Buchcover Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München (5. Auflage Januar 1991) | John Steinbeck: Früchte des Zorns | Roman | dtv

• John Steinbeck (US-Schriftsteller und Nobelpreisträger) in einem Sessel | Foto von imago / United Archives International | via www.deutschlandfunk.de

• Ausschnitt des Plakats der gleichnamigen Verfilmung (1940) von „Früchte des Zorns“ | Copyright by Twentieth Century-Fox-Film Corp. MCMXXXX | Gemeinfrei | Wikimedia Commons

Auch du kannst deinen Text, deine Erfahrung, dein Gedicht oder auch deinen Podcast bei uns einreichen. Unter Kontakt findest du unsere Ansprechpartner. Schick uns dein Werk und wir veröffentlichen es.